身体性を学ぶコミュニティで

仲間と繋がる

身体で生きる私たちの

人間理解

ヒューマンリテラシー

プロダクト

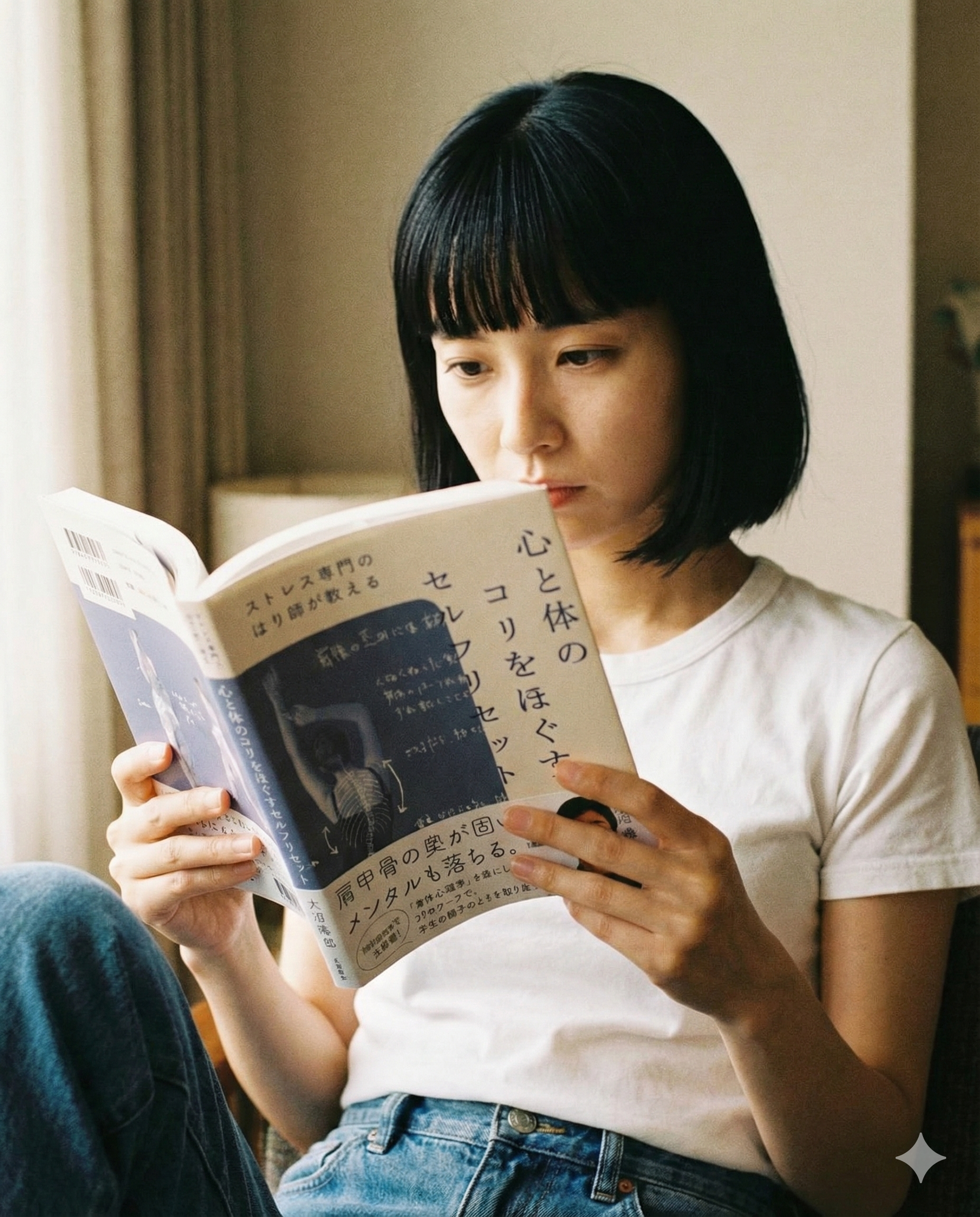

心と体のコリをほぐすセルフリセット|大和出版

-

-Amazonより抜粋

肩甲骨の奥が固いと、メンタルも落ちる。身体心理学を基にしたワークがInstagramで大反響!リピートの絶えない鍼灸師が、うまく眠れない、不安やイライラ、やる気がでない…などの悩みに体からアプローチする方法を明かす

・ぐるぐると考えてしまうときは →浴槽のヘリで“ぼんのくぼ”をほぐす

・人と話すと緊張するときは →相手を胸で吸い込むようなイメージを持つ

・ベッドに入っても眠れないときは →額からとろとろ~と力を抜く

・行動したいのに一歩踏み出せないときは →もも裏を叩いて歩いてみる

・気分が落ち込んだときは →壁のカドに背骨を当ててキワをほぐす

►気持ちよさでやみつきになる、今すぐできるワークが満載

DOKI-MAKURA

-

これは、あなたに「合わせる」枕ではありません。

首の付け根である「盆の窪」が自然とほぐれていく、そんな機会をくれる愛すべきモノなのです。大切な人がこちらに完全に合わせてくれないからこそ大切であるように、この土器の枕も、あなたに一方的な「快適さ」を提供しません。

あえて「あなたが道具に合わせる」ことを促す道具です。

あなたがそっと身を委ね、自ら「沿って」いく。 それは、モノと人が一方的に作用し合うのではなく、互いに響き合い、身体が本来持つ「沿う喜び」を呼び覚ます体験。

この深い共鳴が、あなたを本質的な脱力へと導きます。

ぼんのくぼを「ほぐす」ための道具ではなく、 ぼんのくぼが「ほぐれていく」パートナーとしてお迎えください。

共同製作者-鷹取奏(kana takatori)